来自澳大利亚的罗伯特·班克斯(Robert Banks)和琳达·班克斯(Linda Banks)夫妇,过去15年间一直致力于研究在中国生活工作近50年的澳大利亚女性所作出的贡献,并就此题材创作了《花山四部曲》(The Flower Mountain Quartet)系列丛书。

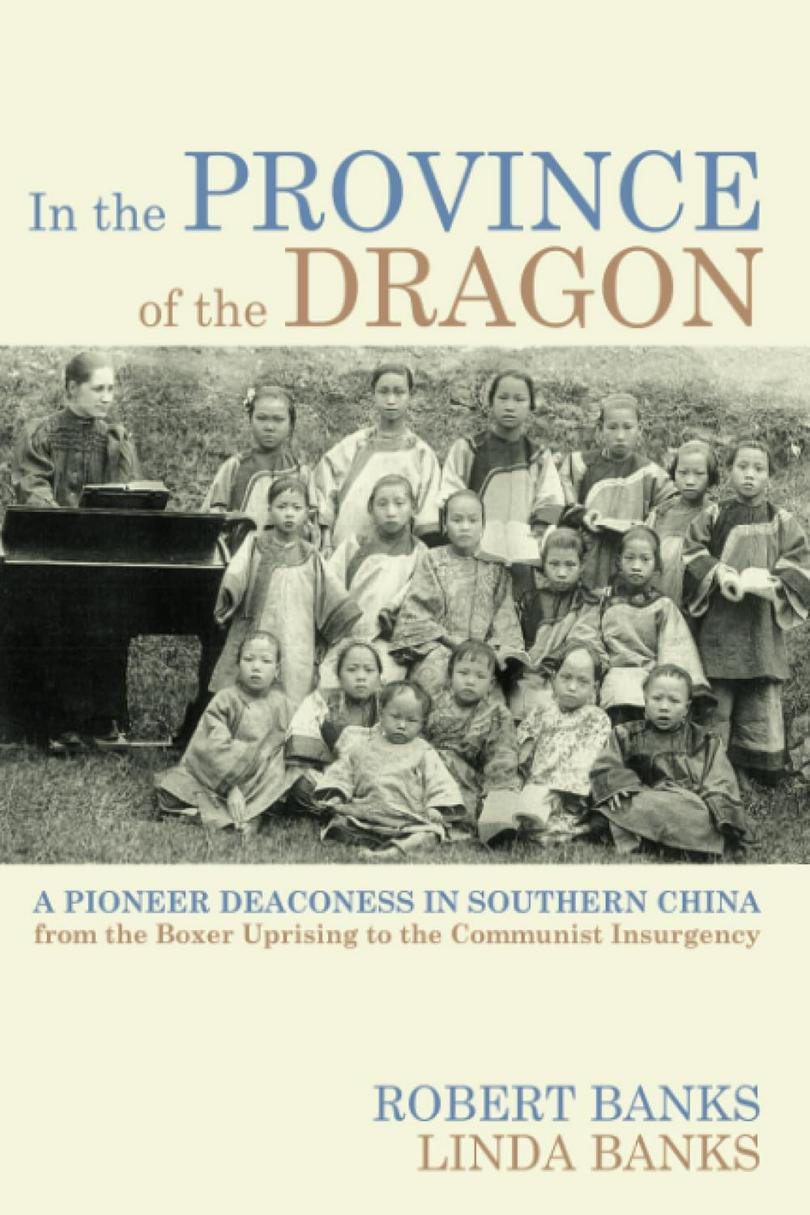

在接受China Christian Daily采访时,他们谈到了该系列丛书的第三本书《龙之国度:历经义和团起义和共产党起义的华南女执事先锋》(In the Province of the Dragon: A Pioneer Deaconess in Southern China from the Boxer Uprising to the Communist Insurgency),该书讲述了罗伯特的姨奶奶索菲·牛顿(Sophie Newton)的故事。索菲于1897年来到中国,在中国生活了35年。由于健康问题,她在60多岁时返回澳大利亚,并于1958年去世,享年91岁。

罗伯特是一名大学和神学院的教师,专注于研究上帝的子民在圣经、历史和世界中的角色。琳达最初是一名学校教师,后来成为一名牧师,主要服事群体是国际留学生。

在罗伯特15岁那年,他的姨奶奶索菲在去世前不久,将自己的日记、信件、照片、圣经和灵修著作都托付给了他。索菲知道罗伯特对历史和信仰感兴趣,便鼓励他讲述自己的故事。这一时刻后来激发了他们开始以索菲的生平之旅为题的写作。

2000年,曾差派索菲到中国服事的澳洲基督教机构的档案可以查阅了,当地报纸也恰逢其时实现了数字化。他们发现了大约150篇关于索菲的文章,包括她在访问澳大利亚期间分享的关于中国人民、文化和社会的讲座。这一发现促使他们第一次前往中国,特别是福建,在那里他们找到了索菲工作过的地方,尽管建筑的一些部份已经破败不堪,但仍然矗立。

在来中国之前,索菲在澳大利亚曾拒绝了一次求婚,因她当时感到自己被呼召去传教。她也为之作预备——通过在移民教会与中国人一起工作,并在悉尼的女执事学院接受培训。

在福州,索菲创办了儿童学校,重点关注当时受教育程度有限的女童。她还设立了妇女培训项目,帮助她们获得养家糊口的技能。后来,索菲在福建凤城建立了一个传教基地,内设医院、教会和客房。她致力于反对杀婴、童婚、缠足和鸦片成瘾等社会问题,并在澳大利亚筹集资金,支持中国孤女的教育。

最初,福州的女传教士在男传道人的指导下工作,不直接管理教会。她们通过协助传道人和会众建立和发展教会,来支持中国教会的组织结构。随着时间的推移,索菲逐渐掌握了当地语言和文化,她的服事不仅触及了小村庄,也开始进入到福州地区的教会。

大约在1917年,一位来自爱尔兰的偏自由派的主教被任命到福州。索菲确保了他与当地牧者们的所有会议都用中文进行,而不是英语,强调教会属于中国人民,而不是西方。1922年,索菲成为该地区第一位女执事。她的榜样激励了其他女性投身于事工、教育和医疗保健领域,让她们看到自己可以事奉上帝并为社会做出贡献。

罗伯特指出,索菲的事工为当今的跨文化工作者提供了两点启示。首先,索菲展现出与当地信徒合作的坚定承诺,而不是试图控制。其次,索菲的谦逊至关重要——她专注于去满足需求,而不是个人的认可,并常常将她的成功归功于上帝的作为,而非自身的功劳。

索菲在中国的岁月充满了无数挑战。首先是当地方言的学习,即使是对母语为汉语的人来说也很困难。即便索菲在澳洲就通过了语言考试,但她来到中国的起初阶段还是需要当地人的帮助。

痢疾、伤寒、疟疾和霍乱等疾病在当时盛行。除了这些环境带来的健康风险外,索菲还患有慢性偏头痛,有时甚至卧床数日。她还不得不应对飓风、流行病和土匪威胁等环境危险,尽管她大部分时间都是安全的。通信是另一个挑战,因为家里的信需要几周才能到达。在此期间,索菲的母亲健康状况下降,让索菲感到孤立无援。

索菲在中国服事的期间正值环境动荡时期。1911年,国民革命期间,军队穿过她所在的城市,在传教基地附近扎营。后来,索菲直接受到当地军阀儿子的威胁,但她优雅地处理了局势,和平解决了问题。在福州学生抗议期间,索菲和其他传教士不得不暂时撤离,但一旦局势平静下来,她们就恢复了工作。

尽管面临这些挑战,索菲仍然依靠上帝的恩典,她在日记中记录了这些。她有一个强大的支持系统,包括澳大利亚在中国的同事们以及当地的基督徒们,他们彼此相待,如同家人。地方当局也提供了帮助,在需要时提供保护和建议。

值得注意的是,索菲与当地人的关系随着时间的推移而加深。在一个为期三个月的寄宿圣经学校中,她帮助培训女性。在那里她不仅教导她们,与她们一起吃饭,还搬进了她们的住所,与她们一起生活。索菲访问村庄时,经常与这些女性同行。她们帮助她学习语言,了解当地文化,并使她的访问能被村庄接受。后来,她逐渐熟悉了当地的居民和语言。

大约十年后,索菲遇到了一位被丈夫抛弃、带着两个孩子的妇女,她来到传教基地求助。索菲心生怜悯,收养了这两个孩子,视他们为己出。这位母亲仍然参与孩子们的抚养,但索菲已成为这个家庭的重要成员。几年后,孩子们的母亲意外去世,索菲成为他们的主要照顾者。这种接纳一个家庭并使他们成为自己家人的行为帮助索菲与传教基地的中国基督徒和当地社区建立了更深厚的关系。“我认为这是她人生中非常重要的一件事,”罗伯特说。

多年后,罗伯特和琳达在福州见到了陈茂林(音译)女士,她是索菲当时收养的两个孩子的后代之一。当时92岁的陈女士仍然称呼索菲为“奶奶”。索菲回到澳大利亚后,很长一段时间都与她保持着联系。索菲曾为她织毛衣、写信,并为她祷告。

他们还见到了这个大家庭的其他成员——大约30到40位不同年龄段的人聚集在酒店大堂。一家人分享了那些令人感动的时刻。陈女士说,如果没有索菲收养她的父亲和姑姑,这个家庭根本不会存在,更不用说成为基督徒了。如今,他们中的大多数人都是基督徒,并且活在信仰中。回忆起那一刻,罗伯特感动不已,他在讲述这些事情时会忍不住落泪,讲到趣事也禁不住笑起来。

琳达补充道,最感人的时刻之一就来自这位92岁高龄的老妇人。她分享道,即使在环境最艰难的时期,她也始终保持着信仰。索菲和其他传教士在她孩提时代教给她的教诲一直陪伴着她,支撑着她度过人生中最具挑战性的时刻。

索菲的故事收录在《花山四部曲》的第三卷。第一卷《屠杀中孩子们》(Children of the Massacre)讲述了1895年福建福州附近的一场起义。当时,一个当地武装团体在日军入侵期间试图独立。该团体袭击了一个传教基地,杀害了九名传教士和两名儿童,包括罗伯特·斯图尔特(Robert Stewart)。他和妻子以及两个孩子都不幸遇难。在接下来的30年里,这个被杀的传教士家庭中,有六个孩子感到受到上帝的召唤,返回中国做传教士。这个故事激励了许多澳大利亚女性,特别是基督徒,到中国服事。

第二卷《他们必见祂的面》(They Shall See His Face)已被翻译成中文,讲述了宫岳爱美(Amy Oxley Wilkinson)的故事。宫岳爱美在福州建立了著名的盲童事工,并获得了嘉禾勋章以及英国女王的认可。她创办的福州盲童学校(也称为灵光盲校)至今仍在。

第四卷《穿过死荫的幽谷》(Through the Valley of the Shadow)讲述了八位澳大利亚女性在中国服事的经历,她们曾在日军入侵和中国内战时期服事。她们饱受战火蹂躏,遭受被囚禁、物质匮乏等苦难。这些女性在教堂、医院、孤儿院、学校和救济中心工作,有些甚至被土匪扣押数月之后才获救。

罗伯特希望《花山四部曲》的其余书籍能够被翻译成中文。他认为这很重要,因为许多中国和澳大利亚的基督徒并不了解这段历史。他希望以此让西方和中国人民看到,尽管传教士们犯过错误,有时还表现出殖民主义的心态,但他们真心热爱中国人民,并希望服事他们。

罗伯特还分享了对中国基督徒的信息:“继续服事,不仅用口分享基督信仰,还要帮助中国各地贫困、遭受饥荒、洪水或其他苦难的人们,满足他们的实际需要。继续做你们正在做的事情——服事主,服事人民,服事国家。”

文章翻译自:《China Christian Daily》

感谢您的阅读!我们非常重视每一位读者的声音。若您在阅读过程中有任何想法、疑问、建议或其他想与作者交流的内容,或愿意帮助指出文章的不足之处、提出改进建议,欢迎通过邮件(jidushibao@gmail.com)与我们分享。您的反馈不仅能帮助我们不断优化内容质量,也能让更多读者受益。我们会定期整理与回复大家的意见,优秀的建议还可能在后续更新中得到采纳。

反馈时,也请您具体指出是针对哪篇文章提出的意见与反馈。

期待与您保持互动,让内容在交流中不断完善。

立场声明

基督时报特约/自由撰稿人文章,文中观点仅代表作者立场,供读者参考,基督时报保持中立。欢迎个人浏览转载,其他公众平台未经授权,不得转载!

版权声明

凡本网来源标注是“基督时报”的文章权归基督时报所有。未经基督时报授权,任何印刷性书籍刊物、公共网站、电子刊物不得转载或引用本网图文。欢迎个体读者转载或分享于您个人的博客、微博、微信及其他社交媒体,但请务必清楚标明出处、作者与链接地址(URL)。其他公共微博、微信公众号等公共平台如需转载引用,请通过电子邮件(jidushibao@gmail.com)、电话 (021-6224 3972) 或微博(http://weibo.com/cnchristiantimes),微信(ChTimes)联络我们,得到授权方可转载或做其他使用。